|

· Normativa e Sicurezza

Strutturale · Norme Tecniche per le Costruzioni · · LA VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE DEL CALCESTRUZZO · IN OPERA PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE E L’ACCERTAMENTO · DELLE RESPONSABILITÁ

DELL’IMPRESA E DEL PRODUTTORE · Luigi Coppola Alessandra Buoso · · INTRODUZIONE · · Come determinare la resistenza cubica in opera ai fini

della collaudabilità DELLA STRUTTURA:

· modalità di prelievo, tipologia e dimensioni delle

carote, numero minimo di carote · · Accertamento delle

responsabilità eventuali del fornitore del conglomerato · per non conformità della

resistenza a compressione cubica in opera

·

· Calcolo della resistenza cubica potenziale ai

fini

· dell’accertamento delle responsabilità del

produttore Introduzione Una delle

novità salienti introdotte dalle “Norme Tecniche per le Costruzioni” emanate

ai sensi della Legge n. 1086 del 5 novembre 1971 e della Legge n. 64 del 2

Febbraio 1974 con Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008, pubblicato sul

Supplemento Ordinario n.30 della G.U. del 04 Febbraio 2008 è relativa

(paragrafo 11.2.6) al valore medio della resistenza

strutturale (Rcm-opera), misurata con tecniche opportune

(distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza

cilindrica o cubica, non inferiore all’85% del valore medio definito in fase

di progetto (Rcm). Si evidenzia, in particolare, come sia sempre possibile risalire alle responsabilità di eventuali non conformità (dei valori di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a bocca di betoniera o del valore della resistenza a compressione media in opera) quando la Direzione Lavori correttamente effettua i controlli di accettazione al momento della consegna del calcestruzzo in cantiere procedendo al confezionamento, alla conservazione e alla maturazione dei provini cubici in accordo alle norme UNI EN 12390 parte 1-2-3-4 e successivamente decida di effettuare anche il controllo della resistenza in opera mediante il prelievo delle carote (con rapporto h/d=1 in accordo alla norma EN 12504-1). In sostanza, la resistenza a compressione valutata sui cubetti a bocca di betoniera consente di stabilire se essa è conforme al valore caratteristico utilizzato dal progettista nel dimensionamento strutturale (valenza strutturale) permettendo, nell’eventualità che il controllo dovesse risultare negativo, di accollare gli oneri derivanti da una minore resistenza a compressione del calcestruzzo fornito rispetto a quella utilizzata per il calcolo strutturale (e pattuita nel contratto commerciale tra produttore e impresa), interamente al fornitore. Generalmente questi oneri possono essere stabiliti come segue:

Nel caso di un controllo di accettazione negativo, ma

anche allorquando il Direttore Lavori di fronte ad un controllo di

accettazione positivo nutre dubbi sulla qualità delle operazioni di posa in

opera, compattazione e maturazione dei getti si può disporre la valutazione

della resistenza a compressione in opera per stabilire se il valore è in

accordo con quanto stabilito al paragrafo 11.2.6 Norme Tecniche per le

Costruzioni. Nella eventualità che (Tabella 1):

In definitiva, quindi, se correttamente e in accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni, il Direttore Lavori effettua i controlli di accettazione e successivamente decida di valutare la resistenza a compressione del calcestruzzo in opera sarà sempre possibile stabilire univocamente e con dati oggettivi le azioni da intraprendere e a chi accollare gli oneri derivanti dagli interventi che si rende necessario attuare.

Tabella 1– Casistiche possibili nella accertamento

della resistenza a compressione del calcestruzzo a bocca di betoniera e del

calcestruzzo in opera La situazione, invece, diventa più complicata in quei

contesti in cui la direzione lavori omette di effettuare i controlli di

accettazione non procedendo al prelievo del calcestruzzo e al confezionamento

dei cubetti prima di eseguire il getto, contravvenendo già ad un obbligo di

Legge, e successivamente decida di valutare la resistenza del calcestruzzo

dalle strutture in opera. Occorre tener presente, infatti, che la

determinazione del valore della resistenza a compressione in opera del

calcestruzzo ha, al pari del controllo di accettazione effettuato mediante il

prelievo dei cubetti a “bocca di betoniera”, una duplice valenza: da una

parte quella propriamente strutturale tesa a stabilire la collaudabilità

dell’elemento strutturale sul quale vengono effettuati i carotaggi e la

successiva determinazione della resistenza in opera. Dall’altra, la

valutazione della resistenza in opera si pone anche l’obiettivo di accertare,

di fronte ad un esito negativo del controllo, le responsabilità delle figure

coinvolte con particolare riferimento al produttore del calcestruzzo

(responsabile della qualità del conglomerato fornito) e all’impresa

esecutrice delle opere (sotto la cui responsabilità ricadono le operazioni di

posa, compattazione e maturazione dei getti). In sostanza, se il valore della

resistenza cubica media in opera (Rcm-opera)

dovesse risultare inferiore all’85% del valore della resistenza media Rcm-progetto utilizzata

per il dimensionamento strutturale tanto da richiedere per le strutture

coinvolte dalla non conformità interventi di consolidamento o di

demolizione/ricostruzione, si rende necessario stabilire chi tra produttore

del calcestruzzo e impresa esecutrice deve accollarsi gli oneri per questi

interventi suppletivi. Il presente articolo è dedicato a questa tematica e si

prefigge l’obiettivo di fornire una metodologia pratica per la determinazione

della resistenza in opera finalizzata ad accertare sia la collaudabilità

della struttura che le responsabilità di eventuali non conformità da parte

dei soggetti coinvolti (fornitore di calcestruzzo e impresa esecutrice). Come

determinare la resistenza cubica in opera ai fini della collaudabilità della

struttura: modalità di prelievo, tipologia e dimensioni delle carote, numero

minimo di carote Di seguito vengono riportate alcune indicazioni di

carattere pratico per la valutazione della resistenza a compressione cubica

del calcestruzzo in opera. Geometria delle carote:

diametro e snellezza della carota

Come è noto il dimensionamento delle sezioni in

calcestruzzo armato avviene sulla base del valore della resistenza

caratteristica a compressione misurata su provini cubici di lato 150

mm, compattati a rifiuto e maturati per 28 giorni alla temperatura

di 20±2°C e U.R. > 95%. Nella valutazione della resistenza a compressione

in opera essendo praticamente impossibile estrarre dalle strutture dei cubi

di lato 150 mm si deve ricorrere, invece, ad effettuare la prova di

schiacciamento su carote. Il valore della resistenza a compressione misurato

sulle carote dipende sensibilmente dalla geometria della stessa: ad esempio,

esso diminuisce all’aumentare del rapporto altezza/diametro. Pertanto, si

pone immediatamente il problema di quale devono essere la geometria e le

dimensioni della carota per far si che il valore della resistenza a

compressione misurato sia paragonabile a quello che si otterrebbe con lo

stesso calcestruzzo (e nelle stesse condizioni di compattazione e con le

medesime modalità di stagionatura) qualora la prova di schiacciamento venisse

effettuata utilizzando un provino cubico. Innanzitutto occorre precisare che il valore della

resistenza a compressione è influenzato dal rapporto tra il diametro della

carota (d) e la dimensione massima dell’aggregato utilizzato nel

confezionamento dell’impasto (Dmax). Questa influenza diventa

significativa quando d/Dmax risulta inferiore a 3. Pertanto, tenendo

presente che generalmente i calcestruzzi vengono confezionati con aggregati

aventi Dmax pari a 32 mm è opportuno che il diametro delle carote

risulti almeno di 100 mm. Inoltre, la resistenza a compressione è influenzata

dalla snellezza della carota e, quindi, dal rapporto tra altezza e diametro.

In accordo con la norma EN 13791 la resistenza a compressione misurata su

carote con diametro 100 mm e rapporto h/d=1 è assimilabile a quella misurata

proprio sul provino cubico di lato 150 mm (nelle stesse condizioni di

compattazione e con le stesse modalità di stagionatura). Pertanto, si può

concludere che relativamente alla geometria della carota le prove di

schiacciamento debbono essere effettuate su carote con: - diametro 100 mm - rapporto h/d=1 Quindi, a meno che non esistano particolari esigenze

derivanti: · dal dover valutare la resistenza di un

calcestruzzo confezionato con aggregati aventi Dmax superiore a 32

mm (ad esempio 40 mm), allorquando potrebbe essere opportuno ricorrere a

carote di diametro 150 mm e altezza 150 mm (in modo da lasciare invariata la

snellezza); · dalla impossibilità di prelevare carote

prive di ferri d’armatura paralleli all’asse longitudinale della carota,

allorquando potrebbe essere necessario ricorrere all’estrazione di una carota

con diametro inferiore a 100 mm (ad esempio 75 mm), ma mai inferiore a 50 mm, è opportuno attenersi, relativamente alla geometria della carota, alle disposizioni sopra riportate in quanto l’adozione di carote con diametri diversi da 100 mm impone l’applicazione di un coefficiente correttivo non sempre di facile individuazione. Si tenga conto in proposito che la resistenza a compressione sulle carote con diametro 100 mm (a parità di rapporto h/d) può risultare maggiore di quella determinata su carote di diametro 50 mm di un valore che oscilla tra il 7 e il 27% a seconda che la dimensione massima dell’aggregato sia di 20 oppure di 40 mm rispettivamente. Come si può intuire la variazione subita dalla resistenza a compressione al variare del diametro della carota rispetto a quella misurata sulla carota da 100 mm, che è direttamente assimilabile alla resistenza cubica, è abbastanza consistente. Pertanto, a meno che non esista una reale necessità, alla luce della difficoltà di individuare con esattezza il fattore correttivo da applicare si suggerisce di utilizzare carote con diametro pari a 100 mm. Ovviamente non esiste alcuna necessità di adottare carote con rapporti h/d > 1. Pertanto, durante il procedimento di preparazione del campione si procederà a tagliare la carota in modo da ottenere il rapporto h/d=1. Se l’estrazione avviene da elementi che per il ridotto spessore o per la scadente qualità del calcestruzzo non consentono di ottenere carote con rapporto h/d=1 al valore della resistenza a compressione occorrerà apportare una correzione che tenga conto della minore snellezza del provino (Tabella 2). Come si può notare il fattore di correzione è influenzato anche dal livello di resistenza a compressione del calcestruzzo.

Tabella

2 – Coefficiente correttivo della resistenza a compressione (Fh/d)

misurata su carote con rapporto h/d diverso da 1 per la trasformazione nella

corrispondente resistenza a compressione cubica Pertanto, se ad esempio è stata determinata una

resistenza a compressione di 20 N/mm2 su una carota di diametro

100 mm e rapporto h/d = 0.75 la resistenza a compressione sulla carota con

rapporto h/d=1 e d =100 mm vale: Rc-opera =

fc-carota · Fh/d = 20 · 0.83 = 16.6 N/mm2 Taglio, rettifica e spianatura

della carota

Nell’esecuzione delle operazioni di carotaggio

l’utensile dovrà essere fissato rigidamente alla struttura in calcestruzzo mediante

degli opportuni tasselli al fine di garantire che l’asse della carota risulti

perfettamente verticale. Dopo il taglio meccanico per ottenere, come

suggerito al paragrafo precedente una carota di snellezza h/d=1, si procederà

all’operazione di spianatura e rettifica delle basi del provino con macchina

provvista di mole abrasive. Questa modalità di rettifica delle carote è da

preferirsi a quella che utilizza malte a presa rapida applicate in spessore

sottile sulle basi delle carote. Questo per riprodurre le stesse condizioni

di prova esistenti nella rottura a compressione dei cubetti i quali vengono

posti con le basi direttamente a contatto con la superficie dei piatti della

pressa. Pertanto, nella prova di schiacciamento della carota per riprodurre la

stessa situazione che si ha nella rottura del provino cubico è opportuno non

interporre alcuno strato di materiale aggiuntivo tra i piatti della macchina

e le basi della carota da sottoporre a prova. Nell’eventualità si volesse

ricorrere alla rettifica con strato di malta (in gergo definita “cappatura”)

è assolutamente sconsigliabile utilizzare malte di bassa resistenza e basso

modulo elastico, quali ad esempio, le malte a base di gesso. Infatti, in

questa evenienza si ridurrebbe l’effetto di confinamento esercitato dai

piatti della pressa sul calcestruzzo con il risultato che la resistenza a

compressione misurata sul provino “cappato” risulterebbe inferiore a quella

misurata sullo stesso provino rettificato meccanicamente. In conclusione,

quindi, si suggerisce di effettuare la rettifica delle carote con

procedimento meccanico. È opportuno far presente che al fine di limitare

l’influenza derivante da una non corretta maturazione dei getti (che

fortunatamente ha scarse implicazioni sugli aspetti relativi alla

collaudabilità dell’opera, ma incide pesantemente sulla durabilità delle

strutture) è opportuno quando si effettua il taglio della carota che vengano

rimossi i primi 2,5 ÷ 3cm più corticali che sono quelli interessati da un

minor grado di idratazione. Presenza di ferri d’armatura

Prima di effettuare il carotaggio è opportuno dotarsi

di un magnetometro (pacometro o profometro) per individuare le zone della

struttura dove poter effettuare un carotaggio senza interessare le barre di armatura.

Innanzitutto occorre evidenziare che non è possibile utilizzare carote che

presentino ferri paralleli all’asse longitudinale della stessa in quanto il

valore misurato della resistenza a compressione sarebbe fortemente

influenzato dalla presenza del tondino. Carote con ferri disposti

perpendicolarmente all’asse longitudinale possono essere impiegate nella

prova di schiacciamento, ma il valore misurato deve essere opportunamente

incrementato per tener conto dell’effetto di disturbo dovuto alla presenza

del ferro. In linea di massima l’incremento deve essere tanto maggiore quanto

maggiore è il rapporto tra diametro del tondino e quello della carota e

quanto più esso dista dalle basi della carota stessa. Il coefficiente

correttivo (FFe) può

essere desunto dall’espressione riportata nel Rapporto Tecnico n.11 della

Concrete Society:

dove: - Φ è il diametro del tondino in mm - d è il diametro della

carota in mm - d’ è la distanza del tondo

dalla base più vicina della carota in mm - h è l’altezza della carota

in mm. Quindi, se ad esempio la

resistenza a compressione misurata su una carota con rapporto h/d=1 e d=100

mm contenente un tondino di diametro pari a 14 mm posto ad una distanza di 30

mm dalla base della carota è risultata di 25 N/mm2, la resistenza

a compressione misurata su una carota priva di ferro sarebbe risultata pari

a: Rc-opera =

fc-carota · FFe = 25 · (1 +

(1,5·(14/100)·(30/100))) = 25 · 1.063 = 26.6 N/mm2. L’effetto derivante dalla

presenza del tondino, nel caso in esame, conduce ad apportare un incremento

al valore della resistenza misurato di circa il 6%. Ovviamente, nel caso di

carota priva di ferri il coefficiente correttivo FFe = 1. Effetto derivante dall’azione

del carotiere: il tormento

Durante l’esecuzione del

carotaggio occorre ridurre al minimo gli effetti torsionali che l’utensile

provoca sulla struttura in calcestruzzo. Per questo motivo, come già in

precedenza suggerito occorre fissare rigidamente il carotiere alla struttura

per evitare il suo asse subisca oscillazioni durante l’operazione di

estrazione della carota. Anche fissando saldamente l’utensile, tuttavia,

l’operazione di carotaggio non è “indolore” per il calcestruzzo in quanto può

determinare la comparsa di microlesioni interne tanto più accentuate quanto

più scadente è la qualità del calcestruzzo in opera. Pertanto, di questo

effetto (definito di “tormento”) si deve tener conto incrementando la

resistenza a compressione misurata sulla carota di un fattore FTor

inversamente proporzionale alla resistenza del conglomerato (Tabella 3).

Tabella 3 – Coefficiente correttivo (FTor)

della resistenza a compressione della carota per tener conto dell’effetto

derivante dal “tormento” dell’utensile Pertanto, se ad esempio, la resistenza a compressione misurata

su una carota con rapporto h/d=1 e diametro 100 mm, priva di ferri, è

risultata di 25 N/mm2 la resistenza a compressione determinata su

un provino di calcestruzzo non sottoposto a carotaggio, confezionato e

maturato in identiche condizioni, sarebbe del 10% più elevata e, quindi pari

a 27.5 N/mm2 (25 · 1.10). Effetto dovuto alla direzione

del carotaggio rispetto a quella di getto

Il carotaggio effettuato in

direzione perpendicolare a quella di getto intercetta microfessurazioni che

durante la prova di schiacciamento si dispongono parallelamente alle

isostatiche di compressione favorendo la rottura per valori dello sforzo

inferiori a quelle che si registrano per la stessa carota prelevata

parallelamente alla direzione di getto. La penalizzazione della resistenza

per effetto di un carotaggio perpendicolare alla direzione di getto risulta

tanto più marcata quanto più il prelievo viene effettuato verso le zone

sommitali del getto che sono maggiormente interessate dal fenomeno di

bleeding e quindi presentano un livello di microfessurazione interna più

accentuato rispetto a quello che interessa le zone basali della struttura. In

accordo con la EN 13791, pertanto, il valore della resistenza a compressione

misurato sulle carote estratte dalla struttura deve tener conto della

direzione del carotaggio. In linea di massima per le carote prelevate

parallelamente alla direzione di getto, come avviene nei pavimenti o nelle

platee di fondazione, non occorre apportare alcuna correzione al valore della

resistenza misurata sulle carote, per le quali l’effetto delle

microfessurazioni interne è poco influente nella prova di schiacciamento. Per

contro, la resistenza a compressione misurata sulle carote prelevate in

direzione perpendicolare al getto, come avviene quando si effettua il

carotaggio su un pilastro oppure un muro di sostegno, deve essere

opportunamente incrementato attraverso un coefficiente di correzione (FDir)

che tenga conto anche della posizione del prelievo se alla base, cioè, in una

zona intermedia, oppure in testa alla struttura (Tabella 4).

Tabella 4 – Coefficiente correttivo per tener conto della

direzione del carotaggio rispetto a quella di posa in opera del conglomerato

(h indica l’altezza dell’elemento verticale) Quindi, se ad esempio, la resistenza a compressione

misurata su una carota con rapporto h/d=1 e d=100mm prelevata al centro di un

pilastro è risultata di 30 N/mm2 occorre incrementare il valore

della resistenza a compressione per tener conto del fatto che la carota è

stata prelevata perpendicolarmente alla direzione di getto. Il valore

corretto della resistenza della carota risulta pertanto pari a 32.3 N/mm2

(30 · 1.075). Effetto dell’età della carota e

della temperatura di maturazione in cantiere

La Rck utilizzata per il calcolo

strutturale, come è ben noto, si intende misurata su provini maturati per 28 giorni

alla temperatura di 20±2°C. É difficile, invece, che l’età della carota al

momento in cui la stessa viene sottoposta alla prova di schiacciamento

coincida con i 28 giorni. Basti pensare al fatto che, generalmente, si

procede alla valutazione della resistenza in opera allorquando è ormai noto

l’esito (negativo) del controllo di accettazione dei provini confezionati a

“bocca di betoniera” e, quindi, quando ormai è trascorso un tempo

dall’esecuzione del getto superiore ad un mese. A volte, si decide di effettuare

la valutazione della resistenza in opera quando i getti palesano evidenti

difettosità con calcestruzzo pulverulento o incoerente. Generalmente in

questi casi si procede al carotaggio senza attendere preliminarmente i dati

delle prove di schiacciamento relative al controllo di accettazione a bocca

di betoniera. É ben noto, che la resistenza a compressione del

calcestruzzo cresce nel tempo, sebbene nei primi giorni la velocità di

sviluppo è maggiore e va man mano attenuandosi alle lunghe stagionature.

Pertanto, se le prove di schiacciamento avvenissero su carote di età molto

giovane il valore misurato sarebbe sottostimato rispetto a quello che il

calcestruzzo potrebbe attingere all’età di 28 giorni. Pertanto, al valore

misurato della resistenza a compressione di una carota di età generica t inferiore a 28 giorni occorrerà

apportare una correzione (incremento) per tener conto del fatto che il

conglomerato ha una ulteriore riserva di resistenza da sviluppare. Se le

prove di schiacciamento vengono effettuate su carote di età maggiore dei 28

giorni ovviamente il valore della resistenza sviluppato sarà maggiore di

quello che il conglomerato possedeva all’età di 28 giorni. Tuttavia, in

questa seconda situazione è poco importante ai fini della collaudabilità che

la resistenza a compressione a 28 giorni era inferiore a quella misurata

sulle carote di età superiore. Pertanto, in questa evenienza al valore

misurato della resistenza a compressione della carota di età maggiore di 28

giorni non occorre apportare alcuna correzione (decremento). In definitiva

per tener conto dell’età del calcestruzzo al momento dell’esecuzione della

prova di schiacciamento la correzione potrà essere effettuata utilizzando la

formula dell’Eurocodice che esprime la resistenza a compressione ad un tempo

generico t, fc(t), in funzione di quella a 28 giorni, fc28:

dove: - t è il tempo

a cui si effettua il carotaggio (t < 28gg) - s è una costante funzione

del tipo di cemento impiegato

Ai fini della collaudabilità della struttura si

assumerà: · Ft=1 per carote sottoposte a compressione ad

età maggiori di 28 giorni (t >

28gg); · Ft = 1/exp[s[1-(28/t)1/2]] per carote

sottoposte a compressione ad età inferiori a 28 giorni (t

< 28gg). Si supponga, a titolo di esempio, che una carota di

calcestruzzo, confezionato con cemento CEM II/A-L 42.5R, venga sottoposta a

schiacciamento dopo 7 giorni dal getto ed evidenzia a questa età una

resistenza a compressione di 16 N/mm2. Ai fini della

collaudabilità si potrà fare affidamento su una resistenza a compressione

maggiore che il conglomerato svilupperà nei giorni successivi che potrà così

essere quantificata: 16 · Ft = 16 · (1/exp[-0.2]) = 16 · 1.22 =

19.5 N/mm2. Se, invece, la stessa carota fosse stata sottoposta

alla prova di schiacciamento dopo 60 giorni evidenziando un valore di

resistenza a compressione di 35 N/mm2 esso risulterebbe superiore

alla resistenza che il conglomerato avrebbe evidenziato a 28 giorni di circa

il 6% (Rc-carota28gg = 35 · (1/exp[0.063]) = 35 · 0.94 = 32.9 N/mm2),

ma ai fini della collaudabilità questa correzione non si rende necessaria

adottando il valore della resistenza effettivamente ottenuta nella prova di

schiacciamento e pari a 35 N/mm2 (Ft=1). Oltre all’età della carota al momento dello

schiacciamento si deve tener conto anche della temperatura a cui è maturato

il calcestruzzo della struttura in opera. Infatti, se la determinazione della

resistenza avviene su una carota estratta da una struttura realizzata durante

il periodo invernale che in cantiere è maturata a temperature inferiori a

20±2°C è evidente che il valore della resistenza a compressione è

sottostimato rispetto a quella che lo stesso calcestruzzo avrebbe evidenziato

a 20°C. In questo caso del più lento sviluppo della resistenza a compressione

si deve tener conto incrementando il valore determinato nella prova di

schiacciamento in quanto alle lunghe stagionature il conglomerato potrà

recuperare il deficit di resistenza che evidenzia qualora la rottura della

carota avvenga a tempi brevi dall’esecuzione del getto. Per contro, per le

strutture realizzate nel periodo estivo si deve tener conto che la

maturazione del calcestruzzo a temperature più elevate favorisce un più

rapido sviluppo di resistenza. Soprattutto se la valutazione della resistenza

a compressione viene effettuato su carote di età inferiore a 28 giorni si

deve tener conto del più rapido sviluppo della resistenza (riducendo il

valore effettivo misurato) altrimenti si incorre in una sovrastima della

resistenza a compressione a 28 giorni. La correzione dei valori di resistenza

misurati sulle carote per tener conto di temperature di maturazione in

cantiere diverse da 20°C si effettua calcolando la media ponderale della

temperatura ambientale dal momento dell’esecuzione dei getti e sino al giorno

in cui viene effettuato il carotaggio. Questi dati possono essere ricavati

consultando le pagine web dell’aeroporto più vicino al cantiere oppure quelle

dell’Agenzie Regionale Per l’Ambiente (ARPA). Calcolata la temperatura media

ponderale, si può applicare la correzione al valore della resistenza

determinata sulla carota estratta dalla struttura dividendolo per il

coefficiente correttivo FT

desunto dalla Tabella 5, con le seguenti limitazioni:

T > 22°C e FT >1

→ FT = 1; T < 18°C e FT < 1 → FT

= 1

Tabella

5 – Coefficiente correttivo per tener conto di temperature di maturazione

delle strutture in cantiere diverse da 20°C Calcolo della resistenza cubica

in opera ai fini della collaudabilità della struttura

In definitiva, riassumendo tutte le considerazioni

contenute ai precedenti paragrafi si può scrivere la formula più generale per il calcolo della resistenza cubica del

calcestruzzo in opera valida ai fini della collaudabilità:

dove:

Esempio di calcolo della

resistenza cubica in opera per stabilire la collaudabilità della struttura

Si supponga di aver estratto da un muro di sostegno

alto 5 m una carota di calcestruzzo (confezionato con un cemento di classe

32.5N) in una zona della struttura posta a 0.5 m dalla sommità del muro dove

la struttura è meno impegnata dal punto di vista statico. L’estrazione della

carota di diametro pari a 100 mm avviene dopo 3 giorni dal getto avvenuto

durante il periodo estivo quando la temperatura media ponderale esistente in

cantiere è di 30°C. Per la particolare densità dei ferri d’armatura la carota

estratta presenta un tondino di diametro 12 mm perpendicolare all’asse

longitudinale della carota ad una distanza dalla base più vicina pari a 20

mm. Il valore sperimentale della resistenza a compressione ottenuto

sottoponendo la carota dopo averla tagliata, rettificata e spianata

meccanicamente ottenendo per la stessa un’altezza di 75 mm, è risultato pari

a 18.5 N/mm2. In questo contesto abbiamo: - fc-carota

= 18.5

N/mm2; - Fh/d = 0.83 con h/d=0.75; - FFe

= 1.048

(vedi equazione [1]); - FTor = 1.12; - FDir = 1.10; - Ft = 1/(exp [0.38 [1-(28/3)1/2]]) = 2.18 ; - FT = 0.87. Pertanto, la resistenza cubica in opera vale (equazione

[3]): Rc-opera= fc-carote

· Fh/d · FFe · FTor

· FDir · Ft · FT =

18.5 · 0.83 · 1.2 · 1.12 · 1.10 · 2.18· 0.87 =

38.44N/mm2 Come si può notare, il valore della resistenza cubica

in opera ai fini della collaudabilità risulta decisamente maggiore di quello

sperimentale derivante dalla rottura a compressione della carota. Questo

risultato discende dal fatto che l’estrazione della carota è avvenuta dopo

appena 3 giorni e, quindi, il conglomerato possiede una riserva di resistenza

che svilupperà al 28-esimo giorno di quasi 22 N/mm2. Questa

riserva di resistenza risulta così elevata anche perché nel confezionamento

del conglomerato è stato impiegato un cemento di classe 32.5N che a 3 giorni

(al momento della rottura per schiacciamento) ha un grado di idratazione

basso che, successivamente, nei 25 giorni che lo separano dalla stagionatura

di 28 giorni, sarà maggiore di quello di un cemento ad indurimento rapido.

Conseguentemente il calcestruzzo subirà un maggior incremento della

resistenza a compressione nel tempo. É inutile sottolineare come se si

procedesse alla valutazione della collaudabilità della struttura sulla base

del valore “grezzo” della resistenza a compressione ottenuto dallo

schiacciamento della carota si commetterebbe un evidente errore sottostimando

pesantemente il valore effettivo della resistenza cubica in opera del

conglomerato. Criterio per stabilire la

collaudabilità della struttura: Norme Tecniche per le Costruzioni(D.M.

14/01/2008) e Norma Europea EN 13791

Chiarito ai paragrafi precedenti come effettuare il

calcolo della resistenza cubica in opera (Rc-opera) è opportuno

definire quale criterio adottare per stabilire la collaudabilità degli

elementi sottoposti ad indagine. Le possibilità almeno sulla carta sono due,

adottare il criterio: · stabilito dalle Norme Tecniche per le

Costruzioni secondo il quale la struttura è collaudabile se la resistenza

cubica media in opera risulta almeno pari all’85% del valore medio della

resistenza a compressione di progetto (1).

· previsto dalla norma europea EN 13791 secondo la quale la

struttura è collaudabile se il valore caratteristico della resistenza cubica

in opera è almeno pari all’85% del valore caratteristico di progetto:

Il criterio previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni

risulta essere particolarmente stringente, si ritiene pertanto che la

collaudabilità della struttura dovrebbe essere verificata con il criterio

suggerito dalla norma europea EN 13791 (2).

In accordo con questa normativa, quindi, si rende necessario determinare il

valore caratteristico della resistenza a compressione in opera il quale può

essere calcolato ricorrendo a due approcci distinti quello A (statistico) e

quello B (forfetario). L’approccio

statistico si applica quando il numero di carote sottoposte a prova è almeno

pari a 15; in questo caso la resistenza caratteristica cubica in opera è il

valore minore desunto dalle due seguenti equazioni:

dove: - Rck-opera è la resistenza caratteristica

cubica del calcestruzzo in opera (in N/mm2); - Rcm-opera è il valore medio

delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2); - sn-opera è lo scarto quadratico

medio dei valori delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2), il

quale deve essere assunto almeno pari a 2 N/mm2; - Rcmin-opera è il valore minimo

delle resistenze cubiche in opera (in N/mm2). Adottando l’approccio di tipo B (forfetario) la resistenza

caratteristica cubica in opera è il valore minore desunto dalle due seguenti

equazioni:

dove i simboli hanno lo stesso significato

dell’equazioni [6] e [7] e K è un coefficiente che dipende dal numero di

carote (n) sottoposte alla prova di schiacciamento e può essere desunto dalla

Tabella 6.

Tabella 6 – Coefficiente K per la determinazione del

valore caratteristico della resistenza cubica a compressione del calcestruzzo

in opera Come si può notare, la normativa tende ad essere più premiante allorquando il lotto sottoposto a prova è costituito da un maggior numero di carote. Relativamente a quest’ultimo aspetto, il numero di carote da utilizzare, ovviamente, deve essere commisurato al volume di calcestruzzo degli elementi che si intende indagare. In linea di massima, e a puro titolo di suggerimento, si può operare come segue:

A questo punto il procedimento per l’accertamento della

collaudabilità della struttura può ritenersi concluso. E’ opportuno sin d’ora

ribadire come il procedimento sopra illustrato

può essere utilizzato esclusivamente per stabilire se la struttura è

collaudabile o meno e, quindi, per stabilire se occorre eventualmente

sottoporre gli elementi strutturali ad interventi di consolidamento oppure se

gli stessi debbono essere demoliti e ricostruiti ex-novo. Per nessun motivo, di fronte ad una

eventuale non conformità del valore della resistenza cubica in opera,

indipendentemente che si adotti il criterio di valutazione delle Norme

Tecniche o quello previsto dalla norma EN 13791, questa potrà essere attribuita al produttore del conglomerato.

Circa la valutazione di eventuali responsabilità del fornitore di

calcestruzzo occorrerà operare in accordo a quanto riportato nei paragrafi

che seguono. Accertamento delle responsabilità eventuali del fornitore del

conglomerato per non conformità della resistenza a compressione cubica in

opera Di fronte ad una non conformità della resistenza cubica in opera - mancato rispetto di una delle equazioni [4] o [5] in funzione del criterio di collaudabilità prescelto – esiste la necessità di stabilire se vi sono responsabilità da parte del fornitore di calcestruzzo. Questa necessità, ovviamente, non sussiste in quei contesti in cui la D.L. ha effettuato, come peraltro imposto dagli obblighi di legge, il “controllo di accettazione” del conglomerato. Infatti, attraverso la valutazione dei dati di resistenza a compressione misurati sui cubetti prelevati a “bocca di betoniera” – come più volte evidenziato – si può stabilire univocamente e in maniera oggettiva se il produttore ha fornito o meno il calcestruzzo con la resistenza caratteristica effettiva (Rckeff) conforme (cioè uguale o maggiore) a quella utilizzata nel progetto strutturale (Rckprogetto) e pattuita contrattualmente tra fornitore e impresa. Pertanto, si ribadisce l’estrema importanza di procedere all’effettuazione dei controlli di accettazione sui provini a “bocca di betoniera” per stabilire univocamente ed oggettivamente eventuali responsabilità del fornitore. In assenza di questi controlli - in presenza, quindi, di una omissione da parte della D. L. di un obbligo di legge – e quando la D. L. con un “ravvedimento postumo” decida di effettuare una verifica della resistenza cubica in opera che si riveli negativa esiste la necessità di stabilire se vi sono, relativamente al mancato rispetto dei requisiti di collaudabilità, eventuali responsabilità da parte del fornitore. L’accertamento di queste responsabilità non si rivela spesso né di facile, e soprattutto, né di univoca soluzione in quanto presenta non pochi elementi di soggettività, ma anche di difficile quantificazione. Pertanto, il procedimento descritto nel seguito vuole solo rappresentare un contributo a “dipanare” una questione – l’accertamento delle responsabilità del produttore attraverso l’analisi dei dati di resistenza a compressione determinati sulle carote estratte dalle strutture in opera – tra le più complesse che investono spesso il contenzioso relativo al mondo delle costruzioni in calcestruzzo armato. Il problema dell’accertamento delle responsabilità del

fornitore del conglomerato va affrontato in questi termini: tenendo presente

che la resistenza caratteristica effettiva del calcestruzzo fornito dal

produttore deve essere determinata su provini cubici di calcestruzzo

confezionati a “bocca di betoniera” compattati a rifiuto e maturati per 28

giorni alla temperatura di 20±2°C e U.R. > 95%, in assenza di questi dati

(si ribadisce per omissione da parte della D.L. di un obbligo di legge) se si

vuole accertare eventuali responsabilità da parte del produttore (sulla

mancata collaudabilità della struttura) esclusivamente attraverso le misure

di resistenza a compressione effettuate dalle carote estratte dal

calcestruzzo in opera, ci si deve chiedere “quale sarebbe stata la resistenza caratteristica a compressione del

calcestruzzo in opera se lo stesso fosse stato sottoposto a prove di

schiacciamento utilizzando provini cubici compattati a rifiuto, maturati alla

temperatura di 20°C e U.R. del 95% per 28 giorni??”. Questo valore della

resistenza a compressione nel prosieguo del presente articolo verrà

individuata dal termine resistenza

caratteristica cubica equivalente (Rck-potenziale).

Questa resistenza a compressione caratteristica non può essere confusa né con

quella cubica caratteristica in opera per la verifica della collaudabilità

della struttura (Rck-opera) né, a maggior ragione, con il valore

grezzo determinato dalla mera rottura di una (Rc-carota) o più

carote estratte dalla struttura. Alle modalità di determinazione della

resistenza caratteristica cubica potenziale (Rck-potenziale) sono

dedicati i paragrafi che seguono. Geometria della carota, taglio

e rettifica, presenza di ferri, tormento e direzione del carotaggio

Relativamente alle influenze della geometria della

carota (diametro e snellezza), alle operazioni di taglio, rettifica e

spianatura, alla presenza di ferri d’armatura, al tormento esercitato dal

carotiere e all’influenza della direzione del carotaggio rispetto a quelle di

getto sul valore della resistenza a compressione misurata sulla carota

estratta dalle strutture in opera continuano a valere tutte le considerazioni

già esplicitate nella sezione relativa al calcolo della Rc-opera

ai fini della collaudabilità. In sostanza, le influenze dei fattori

sopramenzionati incidono allo stesso modo sia che si debba procedere alla

valutazione della resistenza ai fini della collaudabilità che si debba

determinare la resistenza caratteristica cubica equivalente per accertare

eventuali responsabilità del fornitore. Pertanto, il valore della resistenza

a compressione determinato sperimentalmente su una carota con diametro pari a

100 mm (fc-carota(d=100mm)) anche nel caso della quantificazione

di Rc-potenziale verrà opportunamente corretto introducendo gli

stessi fattori di correzione Fh/d, FFe, FTor,

FDir già esplicitati a proposito del calcolo di Rc-opera.

Relativamente alle influenze della età della carota al momento della prova di

schiacciamento e alla temperatura di maturazione del calcestruzzo in opera,

invece, occorre introdurre alcune significative variazioni rispetto alle

considerazioni riportate nei paragrafi precedenti in merito alla

collaudabilità, presentate nei due paragrafi che seguono. Età della carota al momento

dell’esecuzione della prova di schiacciamento

Nel caso di accertamento della responsabilità del

produttore se la prova di schiacciamento viene effettuata su carote con età

inferiore a 28 giorni ci si comporterà allo stesso modo di quanto suggerito a

proposito della collaudabilità delle strutture. Quindi, il valore

sperimentale della resistenza a compressione verrà incrementato mediante il

coefficiente Ft desunto dall’equazione [2] per ottenere la

resistenza a compressione del calcestruzzo all’età di 28 giorni, stagionatura

alla quale vengono sottoposti a compressione i provini confezionati a bocca

di betoniera. Se le prove di schiacciamento vengono, invece, effettuate su

carote con età maggiore di 28 giorni, contrariamente a quanto illustrato per

la collaudabilità, il valore sperimentale della resistenza a compressione

misurato sulla carota dovrà essere ridotto attraverso il coefficiente Ft

(≠ 1) desunto dall’equazione [2] per tener conto che il conglomerato

alla stagionatura di 28 giorni (quella a cui vengono schiacciati i provini

confezionati a bocca di betoniera) aveva una resistenza inferiore. Pertanto,

se, ad esempio, il valore sperimentale della resistenza a compressione

misurato su una carota di calcestruzzo (confezionato con cemento di classe CEM

42.5R) con 60 giorni di età è risultato pari a 35 N/mm2, ai fini

dell’accertamento delle responsabilità questo valore andrà corretto per

tramutarlo in quello che il conglomerato avrebbe attinto a 28 giorni. La

correzione si effettua moltiplicando il valore sperimentale della resistenza

a compressione per il coefficiente Ft calcolato con l’equazione

[2] (Ft = 0.94): Rc-potenziale = 35 · 0.94 = 32.9 N/mm2.

In definitiva, quindi, per l’accertamento delle responsabilità del produttore

il coefficiente Ft, indipendentemente dall’età a cui avviene lo

schiacciamento della carota verrà desunto dall’equazione [2]. Temperatura di maturazione del

calcestruzzo in cantiere

I provini di calcestruzzo confezionati a bocca di

betoniera ai fini del controllo di accettazione vengono sottoposti alla prova

di schiacciamento dopo 28 giorni di maturazione alla temperatura di 20°C.

Pertanto, per il calcolo della resistenza cubica equivalente per

l’accertamento delle responsabilità del produttore il valore sperimentale

ottenuto dalle prove di schiacciamento della carota estratta dalla struttura

deve essere opportunamente corretto se la temperatura di maturazione del

calcestruzzo in cantiere è diversa da 20°C. Rispetto a quanto stabilito per

la collaudabilità della struttura, in questo caso la correzione deve essere

effettuata con i coefficienti desunti dalla Tabella 5 indipendentemente dalla

temperatura di maturazione e dall’età della carota al momento dell’esecuzione

della prova. In sostanza, rispetto a quanto riportato a proposito della

collaudabilità si opererà come segue:

In tutte le altre situazioni si opera come già

suggerito a proposito della collaudabilità. Pertanto, in definitiva per il

calcolo della resistenza a compressione cubica equivalente la correzione va

effettuata desumendo il coefficiente FT dalla Tabella 5

indipendentemente dalla temperatura e dall’età a cui la carota viene

sottoposta alla prova di compressione. Fattori aggiuntivi per il

calcolo della resistenza caratteristica a compressione equivalente

In sostanza, per quanto almeno sin qui detto, non ci

sono differenze significative tra il calcolo della resistenza cubica in opera

(Rc-opera) per la verifica

della collaudabilità della struttura e quello della resistenza cubica

potenziale per l’accertamento delle responsabilità del produttore (Rc-potenziale)

salvo una diversa modalità di quantificazione dei coefficienti correttivi che

tengono conto dell’influenza dell’età della carota al momento dell’esecuzione

della prova di schiacciamento (Ft) e della temperatura di

maturazione del calcestruzzo in cantiere (FT). Tuttavia, ci sono

dei fattori che influenzano pesantemente il valore della resistenza a

compressione equivalente che, invece, non riguardano il calcolo della

resistenza cubica in opera. Questi fattori sono relativi a: - le aggiunte di acqua in autobetoniera; - le modalità di posa in opera e

compattazione del calcestruzzo; - le procedure e alla durata della

maturazione umida delle strutture. All’approfondimento di queste influenze sono dedicati i

paragrafi che seguono. Le aggiunte di acqua in autobetoniera

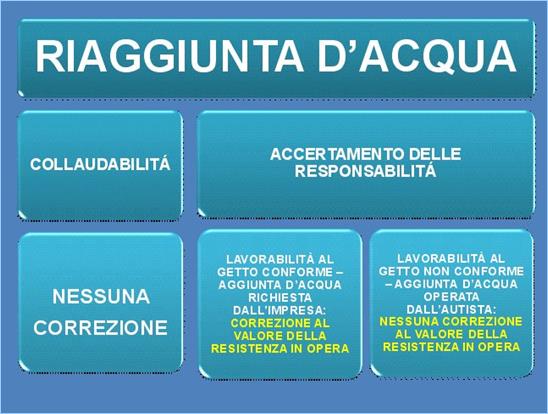

Relativamente alle riaggiunte di acqua effettuate in autobetoniera, ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore, occorre distinguere il caso in cui il calcestruzzo in cantiere:

Prima di procedere ad esaminare i due casi

sopramenzionati è opportuno sottolineare che ai fini della verifica della

collaudabilità della struttura (Figura 1) è

indifferente che l’aggiunta di acqua in autobetoniera avvenga nella

situazione a) oppure b). Infatti, la penalizzazione della resistenza a

compressione del conglomerato per effetto dell’aggiunta di acqua e,

conseguentemente per l’aumento del rapporto a/c, non è più recuperabile.

Quindi, ai fini della collaudabilità poco importa quale sarebbe stata la

resistenza a compressione del calcestruzzo prima di procedere

all’introduzione di acqua in betoniera. Ai fini dell’accertamento delle responsabilità del

produttore, invece, occorre fare un netto distinguo (Figura 1):

dove H2O è il quantitativo di

acqua per m3 aggiunto in betoniera. In accordo con l’equazione [10] la perdita di resistenza

derivante dalle riaggiunte è stimabile all’incirca in un 7% per ogni 10 kg/m3

di acqua introdotti nella botte. Se, ad esempio, al momento del getto il

calcestruzzo possedeva una lavorabilità S2 conforme a quella pattuita e

l’impresa ha richiesto un aggiunta di acqua di 22 kg/m3 per

portare il calcestruzzo in classe di consistenza S4 e, successivamente, dalle

prove di schiacciamento la resistenza a compressione della carota estratta

dalla struttura ha evidenziato un valore di 27 N/mm2, per il calcolo

della resistenza a compressione equivalente si effettuerà la seguente

correzione:

Quest’ultimo valore rappresenta la resistenza a

compressione del calcestruzzo prima della riaggiunta di acqua richiesta

dall’impresa.

Figura 1 – Le riaggiunte di acqua in autobetoniera ai

fini della collaudabilità delle strutture e dell’accertamento delle responsabilità

del produttore di calcestruzzo La compattazione del calcestruzzo delle strutture in opera

Il controllo di accettazione del calcestruzzo, come ben

noto, viene effettuato su provini compattati a “rifiuto” contraddistinti

dall’assenza di aria in eccesso rispetto a quella “fisiologica” e, pertanto,

connotati dalla massima massa volumica. L’estrazione delle carote, invece,

avviene da strutture in opera che la cui massa volumica dipende strettamente

dalle modalità di effettuazione e dalla durata della vibrazione. Pertanto, se

la compattazione dei getti non viene effettuata correttamente, la massa

volumica del calcestruzzo in opera può risultare anche sensibilmente

inferiore a quella del cubetto compattato a rifiuto per via di una maggiore

percentuale di aria residua rispetto a quella fisiologica. Il maggior volume

di aria residua si rende responsabile di una diminuzione della resistenza a

compressione del calcestruzzo in opera rispetto a quella che lo stesso

conglomerato avrebbe attinto qualora fosse stato compattato a rifiuto come il

cubetto destinato ai controlli di accettazione a bocca di betoniera.

Purtroppo, il deficit di resistenza meccanica a compressione non è più

recuperabile e, pertanto, è poco importante dal punto di vista della collaudabilità

sapere che un determinato calcestruzzo avrebbe posseduto una resistenza a

compressione maggiore di quella determinata sperimentalmente sulla carota se

l’opera fosse stata sottoposta ad una compattazione efficace quanto quella

del cubetto. Per questo motivo, la resistenza misurata sulle carote non deve

essere corretta per tener conto dell’inefficacia della compattazione. Questo

equivale a dire che il coefficiente correttivo che tiene conto delle

operazioni di compattazione, FCom,

ai fini della collaudabilità deve essere posto pari ad 1 e per questo motivo,

sostanzialmente, non appare nell’equazione [3] per il calcolo della

resistenza cubica in opera (Rc-opera). Ai fini della valutazione

della resistenza cubica a compressione potenziale, invece, è necessario

quantificare la diminuzione della resistenza per effetto di una inadeguata

compattazione effettuata dall’impresa esecutrice. In sostanza, quindi, si

pone il problema di valutare quale sarebbe stato il valore della resistenza a

compressione se il calcestruzzo in opera fosse stato compattato a rifiuto

alla stregua dei provini per il controllo di accettazione. A tale scopo si

ammette che la perdita di resistenza è all’incirca il 7.5% per ogni 1% di

diminuzione della massa volumica rispetto al valore massimo atteso

(corrispondente a quella del cubetto compattato a rifiuto). In accordo con

questo assunto, il fattore di correzione FCom per il quale

moltiplicare il valore sperimentale della resistenza a compressione

determinato sulla carota vale:

dove: - mvcar è la massa

volumica del calcestruzzo della carota in kg/m3; - mvcub è la massa

volumica del cubetto prelevato a bocca di betoniera in kg/m3. Pertanto, se la resistenza a

compressione misurata su una carota estratta dalla struttura in opera è

risultata pari a 32 N/mm2 e la sua massa volumica di 2.250 kg/m3

contro quella misurata sul cubetto di 2.310 kg/m3, la resistenza

cubica a compressione potenziale (cioè quella che avrebbe posseduto la carota

se sottoposta ad una compattazione efficace quanto quella del cubetto)

sarebbe pari a:

Il calcolo della resistenza cubica potenziale, che in

accordo all’esempio precedente sembrerebbe alquanto semplice, presenta non

pochi problemi dal punto di vista pratico in quanto se fossero disponibili le

masse volumiche dei cubetti prelevati a bocca di betoniera sarebbero anche

disponibili i dati di resistenza meccanica a compressione e, quindi, sarebbe

non necessario, per stabilire eventuali responsabilità del fornitore,

effettuare alcuna valutazione dei dati di resistenza a compressione relativi

alle carote in quanto quelli sui prelievi sarebbero più che sufficienti. In

assenza, invece, dei dati relativi ai cubetti, in quanto di questo si sta

disquisendo, non sarebbero disponibili le masse volumiche del calcestruzzo

compattato a rifiuto. Si potrebbe ovviare a questo inconveniente richiedendo

al produttore i dati di massa volumica del calcestruzzo indurito determinati

nell’ambito delle normali procedure che egli attua durante il controllo di

produzione. Relativamente a quest’aspetto occorre sottolineare che la massa

volumica dei cubetti compattati a rifiuto, al pari della resistenza meccanica

a compressione, è contraddistinta da una dispersione di risultati (Tabella 7) derivante dal fatto che, durante il campionamento, per

via del diverso volume di aggregato grosso tra un cubetto e l’altro, la massa

volumica può risultare differente. Pertanto, se si analizza il singolo dato

di massa volumica non è detto che ad un minor valore corrisponda una minore

resistenza. Ad esempio, in Tabella

7, che si riferisce

alle misure di massa volumica e di resistenza a compressione a 28 giorni di

cubetti prelevati da uno stesso conglomerato prodotto in giornate distinte e

compattati a rifiuto, si rileva come i prelievi n.7 e 8 che posseggono masse

volumiche sostanzialmente coincidenti evidenziano resistenze a compressione

diverse o, il che è lo stesso, come il prelievo 1, pur possedendo una massa

volumica di 2.468 kg/m3 molto più alta di quella (2.367 kg/m3) del prelievo 7,

possegga resistenza a compressione di 40 N/mm2 minore di quella

(43 N/mm2) del prelievo (n.7) con la massa volumica più bassa.

Questo induce a ritenere che nell’equazione [11] per la stima

dell’abbattimento della resistenza derivante da incompleta compattazione per

la massa volumica del calcestruzzo compattato a rifiuto si dovrà far

riferimento al valore caratteristico della massa volumica desunto dai

controlli di produzione (mvkcub-produzione).

Tabella 7 – Massa volumica e resistenza a compressione a

28 giorni di cubetti prelevati da uno stesso conglomerato prodotto in

giornate distinte e compattati a rifiuto La variabilità dei valori di massa volumica derivanti

dal campionamento si riflette evidentemente anche sulle carote estratte dalle

strutture. Pertanto, se si analizza una carota singola non è detto che ad un

minor valore della massa volumica della carota corrisponda necessariamente un

valore più basso della resistenza (Tabella 8). Ad esempio, in Tabella 8 si può notare come la carota 2 di massa volumica

(2.252 kg/m3) inferiore a quella (2.317 kg/m3) della

carota 9 presenta un valore della resistenza a compressione sostanzialmente

identico a quello evidenziato da quest’ultima (19,8 e 20,0 N/mm2,

rispettivamente). Mentre, le carote 9 e 10 che hanno masse volumiche

sostanzialmente coincidenti (2.317 e 2.329 kg/m3) presentano

resistenze meccaniche significativamente diverse (20,0 e 26,8 N/mm2,

rispettivamente). Alla luce di queste oscillazioni dei valori di massa

volumica è evidente come abbia poco senso (per non dire che può risultare

erroneo) effettuare la correzione al valore sperimentale della resistenza

misurata sulla singola carota - per tener conto dell’influenza della

compattazione - confrontando la massa volumica di ogni carota estratta con quella

del calcestruzzo compattato a rifiuto. In definitiva, quindi, per il calcolo

della resistenza cubica potenziale ai fini dell’accertamento delle

responsabilità del produttore, relativamente all’influenza della

compattazione è opportuno far riferimento al valore caratteristico della

massa volumica dell’intero lotto di carote prelevato (mvkcarote-lotto). Questo valore verrà confrontato con

quello caratteristico dei cubetti compattati a rifiuto desunto dai dati di produzione

del calcestruzzo. In accordo con quanto affermato, il coefficiente di

correzione riferito all’intero lotto di carote, FCom-lotto, verrà determinato in accordo alla

seguente equazione:

Alla luce di quanto sopra riportato è evidente che

quando si intende accertare la responsabilità del produttore attraverso il

calcolo della resistenza cubica equivalente occorre sottoporre a prova un

lotto di carote che sia rappresentativo, in termini di massa volumica del

conglomerato, delle strutture che si stanno indagando. Questo significa che

il numero di carote minimo da utilizzare deve essere anche per volumi di

calcestruzzo inferiori a 50 m3 almeno pari a 7. Questo lotto

minimo verrà incrementato di 3 carote per ogni ulteriori 50 m3 di

conglomerato gettato.

Tabella 8 – Massa volumica e resistenza a compressione di

carote prelevate da una struttura realizzata con calcestruzzo di stessa Rck

nominale Le modalità e la durata della maturazione umida delle strutture

I provini confezionati a bocca di betoniera per il

controllo di accettazione del calcestruzzo vengono maturati in ambiente con

U.R. del 95% al fine di favorire una corretta idratazione del cemento e,

conseguentemente, lo sviluppo delle resistenze meccaniche a compressione nel

tempo. Il calcestruzzo in opera, salvo che nelle strutture idrauliche o

permanentemente immerse, viene maturato a umido per tempi molto più brevi,

sovente anche per sole 24 ore. La minore durata della maturazione umida

determina per il calcestruzzo in opera un minor grado di idratazione e,

conseguentemente, un minor valore della resistenza a compressione rispetto a

quello che lo stesso conglomerato avrebbe attinto qualora fosse stato

mantenuto in ambiente umido per 28 giorni. É da far notare, tuttavia, come

l’assenza di maturazione umida determina una diminuzione della resistenza

meccanica a compressione soltanto nei primi 2,5 ÷ 3 cm di calcestruzzo più

corticale. Pertanto, se si vuole eliminare l’influenza della mancata

maturazione umida sul valore della resistenza a compressione della carota

estratta dalla struttura basta rimuovere, mediante taglio meccanico, i primi

3 cm di calcestruzzo corticale. Questa operazione è possibile anche per le

strutture di spessore inferiore a 120 mm esposte da entrambi i lati

all’atmosfera asciutta dove l’asportazione di 30 mm di calcestruzzo su

entrambi i fronti della parete determinerebbe per le carote un’altezza di

50÷60 mm, ancora sufficiente per poter effettuare la prova di schiacciamento

per determinare la resistenza a compressione. Pertanto, relativamente alla maturazione umida dei getti si può concludere che

ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore rimuovendo 2,5

÷ 3 cm del calcestruzzo corticale non si rende necessario apportare alcuna

correzione al valore sperimentale della resistenza a compressione misurata

sulle carote estratte dalla struttura. Calcolo

della resistenza cubica potenziale ai fini dell’accertamento delle

responsabilità del produttore

In definitiva, riassumendo tutte le considerazioni

contenute ai precedenti paragrafi si può suggerire il metodo per il calcolo della resistenza cubica

potenziale ai fini dell’accertamento delle responsabilità del fornitore del

calcestruzzo. Esso consiste di due stadi distinti descritti nel seguito. · PRIMO STADIO Il primo stadio del metodo suggerito è finalizzato alla

trasformazione del valore sperimentale della resistenza a compressione di

ogni singola carota in quello potenziale escludendo in questa prima fase di quantificare

l’effetto derivante da una incompleta compattazione:

dove:

· SECONDO STADIO Calcolati i singoli valori della resistenza cubica

equivalente derivanti da quelli sperimentali ottenuti sulle carote estratte

dalla struttura si procederà a calcolare:

Noti i valori di Rcm-potenziale-lotto,

di Rcmin-potenziale-lotto,

del tipo di controllo di accettazione (A o B (5))

fissato dal capitolato e della resistenza caratteristica a compressione di

progetto (Rckprogetto) pattuita contrattualmente tra fornitore e

impresa si potrà verificare se sono soddisfatte o meno le disequazioni

previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. A chiarimento del metodo

proposto si riporta nel paragrafo che segue un esempio pratico. Esempio di calcolo della resistenza cubica in equivalente

ai fini dell’accertamento delle responsabilità del produttore

Si supponga di aver effettuato una campagna consistita

in 15 carotaggi (diametro 100 mm) da una pavimentazione in calcestruzzo, di

spessore pari a 20 cm armata con una rete elettrosaldata poggiata sulla

massicciata, realizzata durante il periodo invernale da 60 giorni circa.

Durante questo periodo la temperatura media ponderale esistente in cantiere è

stata di 15°C. Le carote sono state sottoposte dapprima ad un taglio

meccanico per la rimozione di circa 5 cm di calcestruzzo da entrambi i lati

e, successivamente, a rettifica e spianatura fino ad ottenere un’altezza di

100 mm. I risultati sperimentali di resistenza meccanica a compressione e

massa volumica ottenuti per le singole carote sono riportati in Tabella 9. A completamento delle informazioni disponibili dai

documenti di trasporto emerge che al momento dell’esecuzione del getto

l’impresa ha richiesto un’aggiunta di acqua in betoniera di 15 kg/m3.

Durante l’esecuzione dei lavori, inoltre, sono stati omessi gli obbligatori

prelievi per il confezionamento dei cubetti destinati al “controllo di

accettazione” di tipo A per verificare se il calcestruzzo fornito fosse o

meno conforme al valore caratteristico di progetto (Rckprogetto) e

pattuito contrattualmente tra impresa e fornitore pari a 35 N/mm2.

Dal dossier fornito dal produttore, infine, emerge che il calcestruzzo è

stato confezionato con cemento CEM II/A-LL 42.5R e che il valore

caratteristico della massa volumica caratteristica del calcestruzzo

compattato a rifiuto desunto dai dati di produzione (mvkcub-produzione)

è pari a 2.303 Kg/m3. Stabilire in base ai valori di resistenza a

compressione ottenuti sulle carote se esistono responsabilità da parte del

produttore del conglomerato, cioè se il calcestruzzo fornito possedeva

resistenza caratteristica inferiore a quella pattuita contrattualmente. Verifichiamo dapprima se la struttura è collaudabile o

meno utilizzando la formula precedentemente menzionata:

snellezza: h/d=1 , Fh/d

vale 1.0 (Tabella

2); ferri assenti: FFe =1.0 (equazione [1]); tormento: considerato sulla media dei valori FTor

= 1.10 (Tabella 3); direzione carotaggio

parallela a quella di getto: FDir = 1.00 (Tabella 4); età della carota 60

giorni e cemento di classe 42.5R: Ft

= 1.00; temperatura di

maturazione in cantiere 15°C e 60 giorni: FT = 1.00. Quindi, si può procedere al calcolo di Rc-opera:

I valori ottenuti per Rc-opera sono riportati in Tabella 9. Si può procedere, quindi, al calcolo dello scarto

quadratico medio dei valori di Rc-opera il quale risulta pari a

2.2 N/mm2 e successivamente alla stima della resistenza

caratteristica cubica in opera Rck-opera in accordo con la EN

13791: Rck-opera = 25.7 – 1.48 · 2.2= 22.4N/mm2 Rck-opera = 22.88 + 4 = 26.9 N/mm2 Pertanto, il valore caratteristico della resistenza

cubica in opera vale 22.4 N/mm2. Questo valore caratteristico non soddisfa il criterio

di collaudabilità stabilito dalla EN 13791, in quanto: Rck-opera = 22.4 N/mm2 < 29.75

N/mm2 = 0.85 * 35 = 0.85 * Rck-progetto Ne consegue che la

struttura non è collaudabile in accordo alla EN 13791. In accordo alle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M.

14.01.2008): Rcm-opera = 25.7 N/mm2 < 37.9

N/mm2 = 0.85 × 44.6 = 0.85 · (35 + 9,6) = 0.85 · Rcm-progetto Quindi, la

struttura non è collaudabile in accordo al D.M. 14.01.2008. Si pone, pertanto, il problema di stabilire se la non

collaudabilità della struttura sia da attribuire o meno al fornitore del

calcestruzzo. La prima operazione da fare è quella di calcolare la resistenza

cubica potenziale di ogni singola carota (Rcpotenziale-i), senza

tener conto dell’influenza sui dati di resistenza a compressione

dell’eventuale inaccuratezza nella compattazione dei getti, utilizzando

l’equazione [13]:

snellezza: h/d=1 , Fh/d vale 1.0 (Tabella 2); ferri assenti: FFe =1.0 (equazione [1]); tormento: considerato sulla media dei valori FTor

= 1.10 (Tabella

3); direzione carotaggio

parallela a quella di getto: FDir = 1.00 (Tabella 4); età della carota 60

giorni e cemento di classe 42.5R: Ft

= 0.94 (Equazione [2]); temperatura di

maturazione in cantiere 15°C e 60 giorni: FT = 0.95 (Tabella 5); aggiunta di acqua in

betoniera richiesta dall’impresa 15 kg/m3: FH2O =

1.12 (Equazione [10]) Si può procedere quindi al

calcolo di:

Come si può notare, nel caso in esame la resistenza

cubica potenziale (al netto dell’effetto dovuto alla compattazione) è

sostanzialmente coincidente con il valore della resistenza cubica in opera in

quanto l’incremento di resistenza da apportare per tener conto delle

riaggiunte di acqua richieste dall’impresa è compensato dal fatto che le

prove di schiacciamento avvengono su carote maturate a temperature più basse

di 20°C e con un età (60 giorni) maggiore della stagionatura (28 giorni) alla

quale sarebbe dovuti essere sottoposti a prova i cubetti. I valori ottenuti

per Rcpotenziale-i sono riportati in Tabella 9. In base alle masse volumiche misurate per i singoli

carotaggi si determina il valore caratteristico di questa grandezza relativo

all’intero lotto sottoposto a prova (mvkcarote-lotto)

pari nel caso in esame a 2263 kg/m3. A questo punto si può

calcolare il coefficiente correttivo che tiene conto delle modalità di

compattazione riferito all’intero lotto di carote sottoposte ad indagine

tenendo conto della massa volumica del calcestruzzo compattato a rifiuto

(2.303 kg/m3) desunta dai dati di produzione.

Si può, a questo

punto, calcolare il valore medio e quello minimo della resistenza cubica

equivalente dell’intero lotto e che tengono conto anche dell’influenza della

compattazione: Rcm-potenziale-lotto = 25,68 · 1,18 = 30.32

N/mm2 Rcmin-potenziale-lotto = 22,88 · 1,18 = 27

N/mm2

Tabella 9 – Valori sperimentali della resistenza a

compressione misurata sulle carote, resistenza a compressione potenziale Rcpotenziale-i

e massa volumica dei singoli carotaggi Per l’opera era stato previsto un controllo di

accettazione di tipo A e la resistenza caratteristica a compressione di

progetto (oltre che pattuita contrattualmente) era di 35 N/mm2. Ai

fini dell’accertamento delle responsabilità del fornitore è necessario

verificare le seguenti disuguaglianze: Rcmpotenziale-lotto = 30,32 N/mm2

< 35 + 3,5 N/mm2 Rcminpotenziale-lotto =

27,0 N/mm2 < 35 – 3,5 N/mm2 Entrambe le disuguaglianze non sono verificate.

Pertanto, si può concludere che il

calcestruzzo fornito possedeva resistenza caratteristica a compressione,

qualora la stessa fosse stata determinata sui cubetti confezionati e

stagionati in accordo alle norme di legge sui controlli di accettazione, non

conforme a quella prevista in progetto e contrattualmente pattuita. La

resistenza caratteristica del calcestruzzo fornito, infatti, si attesta a

circa 27 N/mm2 inferiore, quindi, al valore (35 N/mm2)

di progetto. Tenendo presente che il valore caratteristico della

resistenza cubica in opera è pari a 22.4 N/mm2 e risulta inferiore

dell’85% del valore caratteristico della resistenza cubica potenziale (23 =

0.85 × 27) si può anche concludere che la non collaudabilità

della struttura ricade sotto la responsabilità

sia del fornitore di conglomerato che dell’impresa esecutrice. NOTE

Bibliografia

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ingegneriastrutturale.net -

Tutti i Diritti Riservati |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||